Papyloup

LES ESPACES VERTS DE STRASBOURG (Suite)

Le nord-est et le sud-est de la commune sont couverts de vastes forêts : la forêt de la Robertsau (493 hectares) et la forêt du Neuhof (797 hectares). Elles sont les vestiges de l'ancienne luxuriante forêt rhénane qui occupait tout le lit majeur du Rhin, fleuve tumultueux et sauvage jusqu'au XIXe siècle. Cette forêt présentait une vitalité et une richesse en espèces remarquables, abritant une avifaune très diversifiée. Si l'endiguement et les aménagements successifs du fleuve l'ont fortement réduite, elle conserve son caractère de zone humide, abrite la réserve naturelle du Rohrschollen, et demeure un terrain d'élection pour la LPO. En outre, le programme « Rhin Vivant » dans le cadre du projet LIFE Nature conservation et restauration des habitats naturels de la bande rhénane a été lancé avec l’objectif de restaurer les écosystèmes rhénans.

Par ailleurs, la ville compte 324 hectares de parcs et de jardins dont les principaux sont :

- le parc de l'Orangerie. Situé face au Palais de l'Europe, il comporte des attractions telles qu'un zoo et un élevage de cigognes et s'agrémente d'un lac avec une cascade romantique ainsi que d'un pavillon construit en 1804 en l'honneur de l'impératrice Joséphine. Il couvre une superficie de 26 hectares.

- le jardin botanique, initialement créé en 1619 puis transformé en cimetière en 1870 après le siège de la ville par les Allemands. Le jardin actuel a été inauguré en 1884 pour les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie. Il regroupe 6000 espèces réparties sur 3,5 hectares.

- le parc de la Citadelle, sur le site de la citadelle bâtie en 1681 par Vauban sous l'ordre de Louis XIV au sud-est de la ville, il s'étend sur 12,5 hectares.

- le parc du château de Pourtalès à la Robertsau. Situé aux abords de la forêt, il couvre une superficie de 24 hectares et propose une galerie de sculptures contemporaines.

- le parc des Contades créé au XVIIIe siècle comme une promenade arborée extérieure à la ville par le maréchal de Contades, il couvre 7,9 hectares.

- le jardin des deux rives, parc transfrontalier aménagé de part et d'autre du Rhin sur une superficie de 55 hectares avec une passerelle en son centre. C'est le plus grand parc de la ville.

Commentaires textes : Écrire

Commentaires textes : Écrire

LES ESPACES VERTS DE STRASBOURG

| Pavillon Josephine |

Le Parc de l'Orangerie

Historique

L'origine du parc de l'Orangerie remonte au XVIIIe siècle. Durant le Grand Siècle XVIIe siècle, Le Nôtre — créateur des jardins de Versailles — avait déjà dessiné les allées principales du parc.

Lors de la Révolution française, la ville de Strasbourg hérite de cent quarante orangers confisqués par les républicains au château de Bouxwiller et décide de construire en 1804 l'actuel pavillon Joséphine (du nom de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français, femme de Napoléon Bonaparte de 1796 à 1809) pour les abriter.

Le parc de l'Orangerie est largement agrandi sous la période allemande, à l'occasion de l'exposition industrielle et artisanale de Strasbourg de 1895.

Détruit par un incendie en 1968, le pavillon Joséphine sera reconstruit à l'identique mais pour une vocation culturelle.

Aujourd'hui il se reste que trois orangers conservés dans les serres du parc mais qui ne sont plus accessibles au public.

Situation

Le parc de l'Orangerie est situé en face du Conseil de l'Europe et proche des autres institutions européennes dans le quartier dit de l'Orangerie.

Aujourd'hui

Le parc abrite un lac et diverses attractions : un zoo, un élevage de cigognes, le « Buerehiesel » (maison à colombages datant de l'Exposition industrielle de 1885, devenu un restaurant réputé).

L' HORLOGE ASTRONOMIQUE

| L’Horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg |

La première horloge

Une première horloge avait été construite entre 1352 et 1354, mais elle a dû cesser de fonctionner au début du XVIe siècle.

La deuxième horloge de Dasypodius

En deux phases, entre 1547 et 1574, une seconde horloge a été construite par les mathématiciens Christian Herlin et Conrad Dasypodius, les frères horlogers Habrecht et le peintre Tobias Stimmer. Cette horloge était une horloge astronomique planétaire et indiquait donc le déplacement des planètes sur un astrolabe. Un calendrier perpétuel indiquait les fêtes mobiles sur une durée de 100 ans. Enfin, les éclipses à venir étaient peintes sur des panneaux.L’horloge de Dasypodius cessa de fonctionner peu avant la Révolution française et resta dans cet état jusqu’en 1838.

Transformation de l'Horloge par Schwilgué

De 1838 à 1843, l’horloge fut transformée par Jean-Baptiste Schwilgué (1776-1856), un Alsacien autodidacte qui après avoir été apprenti horloger, devint professeur de mathématiques, vérificateur des poids et mesures, et enfin entrepreneur. Schwilgué avait souhaité réparer l’horloge dès son plus jeune âge et cela resta une force directrice toute sa vie.

Les fonctions de l'horloge

La nouvelle horloge consiste en gros en de nouveaux mécanismes placés dans le buffet de la seconde horloge. Tous les cadrans sont aussi nouveaux, mais l’horloge est dans son ensemble conservatrice, dans le sens où les fonctions de l’horloge de Schwilgué diffèrent peu de celles de l’ancienne horloge, sauf pour ce qui est du défilé des Apôtres qui n’existait pas auparavant. Pour le reste, il y a toujours un équivalent.

Le comput ecclésiastique

L’horloge de Schwilgué fait la même chose que l’horloge de Dasypodius, mais différemment, voire mieux :

Alors que l’ancienne horloge indiquait les fêtes mobiles par avance sur une période de 100 ans, la nouvelle horloge détermine les fêtes mobiles de l’année à venir à la fin de chaque année. Moyennant un remontage et un entretien régulier, on peut considérer ce mécanisme — le comput ecclésiastique — comme un calendrier perpétuel. La règle pascale est assez simple à énoncer et la définition de la date de Pâques a été adoptée au concile de Nicée, en 325. Selon ce concile, Pâques tombe « le dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune qui tombe le 21 mars ou immédiatement après ».

Toutefois, les choses sont devenues plus compliquées lors de l’introduction du calendrier grégorien en 1582, lequel calendrier a modifié les dates des pleines lunes pascales et leurs règles de calcul. Dans l’état actuel de nos connaissances, Schwilgué a été le premier à avoir traduit mécaniquement le calcul de Pâques grégorien sous forme mécanique, et ce dès 1821 avec un prototype conçu en 1816. C’est ce même mécanisme qui figure, en plus grand, en bas à gauche de l’horloge actuelle.

Contrairement à ce qui est souvent dit, ce mécanisme n’est pas un ordinateur, bien que « comput » soit la racine de computer (ordinateur). Le « comput ecclésiastique » est en fait le « calcul de l’Église ».

Les automates

L’horloge comporte bien d’autres renseignements intéressants, mais ce qui attire le plus les touristes, ce sont les automates. Ceux-ci se mettent en mouvement à différentes heures.

Un ange sonne la cloche tandis que le second retourne un sablier et que différents personnages, représentant les âges de la vie (de l’enfant au vieillard) défilent devant la Mort.

Au dernier étage, ce sont les Apôtres qui passent devant le Christ. L’horloge indique bien plus que l’heure officielle puisqu’elle permet aussi de connaître l’heure solaire, le jour, le mois, l’année, le signe du zodiaque, la phase lunaire et la position de plusieurs planètes. L’ensemble des automates se met en fonction à 12 heures 30.

La légende raconte que le créateur de cette horloge aurait eu les yeux crevés à la fin de la création de celle-ci pour qu’il ne puisse pas la reproduire.

LA CATHEDRALE DE STRASBOURG (Suite)

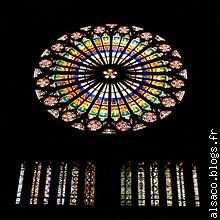

| La Rosace |

L'Humanisme et la Réforme gagnent Strasbourg au XVIe siècle et vont largement marquer la ville. Strasbourg est une des premières villes qui appela au changement. Les thèsesde Luther sont affichées dès 1518 aux portes de la cathédrale et les écrits luthériens se propagèrent rapidement grâce aux imprimeurs. La ville adopte la Réforme en 1524 et attribue les églises aux protestants Mais le déclin arrive avec les guerres. L'empereur Charles Quint, catholique, mène la guerre contre les princes protestants et leurs alliés, dont Strasbourg. La ligue protestante est vaincue et la ville restitue la cathédrale Notre-Dame en 1681 ainsi que deux églises, aux catholiques. L'introduction de la Réforme met cependant fin à la production artistique qu'elle a privée de son mécène habituel : l'Église catholique. Une quarantaine d'autels disparaissent ainsi de la cathédrale durant cette période.

La toiture de la cathédrale est atteinte lors les bombardements de la ville de Strasbourg, pendant la guerre franco-allemande de 1870. Pendant l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Troisième Reich, le culte catholique est provisoirement interdit dans la cathédrale par un décret de Hitler. Son secrétaire particulier Bormann aurait confiéque le Führer comptait « transformer la cathédrale de Strasbourg en monument national puisqu'elle était revendiquée à la fois par les catholiques et les protestants ». La cérémonie en l'honneur de la victoire, mêlée à un semblant de religion et organisée par la Wehrmacht au début de juillet 1940, corrobore ces projets.

QUELQUES DIMENSIONS.....

- Longueur : 111 m

- Largeur : 51,5 m

- Hauteur du sol au sommet de la pointe : 142 m

- Hauteur du sol au sommet de la flèche : 132 m (646 marches)

- Hauteur du sol au sommet du clocher : 100 m (500 marches)

- Hauteur du sol à la plate-forme : 66 m (330 marches)

- Hauteur du mur de la façade : 66 m (330 marches)

- Hauteur du clocher : 34 m (170 marches)

- Hauteur de la flèche : 32 m (146 marches)

- Hauteur de la pointe : 10 m

Si l'on ne compte pas les quelques marches extérieures séparant le parvis du premier escalier (celui de 330 marches, le seul ouvert au grand public), on peut dire que les 500 marches du sol au sommet du clocher mesurent 20 cm (les 330 comme les 170 marches). Les 146 marches de la flèche mesurent environ 22 cm. Quelques marches extérieures séparent le parvis du premier escalier de la cathédrale. Une autre petite plate-forme entoure la base de la pointe.

Commentaires textes : Écrire

Commentaires textes : Écrire

Lire les commentaires textes

Superbe travail , continue! Elpoueto !